Апробирование педагогических условий по развитию творческой активности школьников

На втором этапе изучался содержательно-операциональный компонент творческой активности.

Контрольный этап исследования показал, что результаты выявления упорства школьников в умственной деятельности в ЭК изменились и соответствуют выше среднему уровню развития (прирост на 1,24 балла), в КК существенных изменений не произошло (прирост на 0,12 баллов). Так, по средне групповым значениям в ЭК было расшифровано 12,76 знаков, а в КК – 11,58 знаков. Очень странные дела{LINKS}

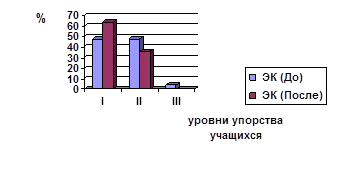

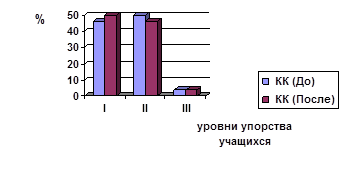

На рис. 2.14 и 2.15 отражены уровни выраженности упорства подростков в умственной деятельности в ЭК и КК на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.

Условные обозначения:

I – выраженность сильная;

II – выраженность умеренная;

III – выраженность слабая.

Рис. 2.14. Уровни выраженности упорства у учащихся ЭК до и после формирующей программы

На основе сравнительного анализа можно констатировать, что после внедрения в учебно-воспитательный процесс психолого-педагогических условий развития творческой активности на 16% возросло количество учащихся с высоким уровнем выраженности упорства достижения в умственной деятельности. Данные изменения стали возможны благодаря перераспредлению учащихся с низкого уровня выраженности упорства на средний уровень, а со среднего уровня соответственно на высокий уровень выраженности.

Рис. 2.15. Уровни выраженности упорства у учащихся КК до и после формирующего этапа эксперимента

Как видно из рис. 2.15 на контрольном этапе эксперимента учащиеся КК продемонстирировали фактически аналогичные результаты констатирующего этапа, за исключением перехода одного ученика с высокого уровня выраженности на средний уровень.

Интерпретация данных исследования теоретического анализа на контрольном этапе также велась из учёта количества правильных ответов.

Средний результат в контрольном классе составил 5,2 балла, а в экспериментальном – 5,72 баллов, что превышает данные этого показателя на констатирующем этапе. Однако прирост в КК составил лишь 0,28 баллов, а в ЭК – 0,96 баллов.

Можно сделать заключение, что навык теоретического анализа присутствует в обеих группах, однако он развит на среднем уровне.

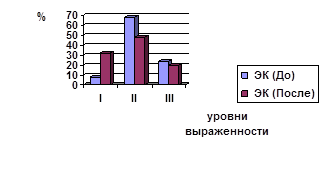

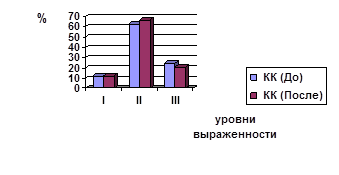

На основе полученных результатов были определены уровни сформированности одного из компонентов теоретического мышления - теоретического анализа (см. рис. 2.16, 2.17.).

Условные обозначения:

I – выраженность сильная;

II – выраженность умеренная;

III – выраженность слабая.

Рис. 2.16. Уровни выраженности теоретического анализа у учащихся ЭК до и после формирующей работы

Полученные результаты свидетельствуют о том , что после внедрения формирующей программы на 24% увеличилось количество учащихся ЭК которые при решении нескольких первых задач быстро обнаружили один общий признак построения анаграмм и в дальнейшем быстро расшифровали все анаграммы. И лишь 20% учащихся ЭК строили слова путем метода проб и ошибок.

Рис. 2.17. Уровни выраженности теоретического анализа у учащихся КК до и после формирующего этапа эксперимента

На основе рис. 2.17 можно сделать вывод, что в КК за семь месяцев существенных изменений в выраженности теоретического анализа не произошло и лишь у одного подростка уровень выраженности с низкого уровня изменился на средний.

На контрольном этапе были получены следующие данные по выявлению умения быстро переходить с одного способа рассуждения на другой (гибкость мышления): в экспериментальном классе среднее количество правильных ответов составило 2,48 ответов (прирост на 0,6 баллов), в контрольном классе учащиеся справились в среднем с 1,96 заданиями (прирост 0,21 балла). Из этого можно сделать вывод, данный показатель в ЭК повысился по сравнению с первым этапом исследования. (приложение 16,17)

Великая педагогика:

Становление и развитие системы подготовки специалистов по социальной работе

в Беларуси

Социальная работа как профессиональная деятельность начала складываться в Республике Беларусь в 90-ые годы. Предпосылкой этому послужило введение в 1991 году должности социального работника. Первым учебным заведением, осуществившим набор на специальность «социальная работа» в 1991 году стал Минский ...

Понятие и сущность инновационного процесса в образовании

Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс в науке и культуре, новые потребности в сфере педагогической деятельности привели к необходимости модернизации системы образования. Одним из возможных путей дальнейшего развития этой области являются инновации, т.е. управляемые проц ...

Возможности использования художественной литературы в процессе

математического развития дошкольников

Как уже было сказано ранее сказки и другие художественные произведения оказывают огромное влияние на развитие ребенка. Художественная литература пробуждает активность ребенка, так как она настраивает малыша на сопереживание, сочувствие: ребенок мысленно проходит с героем весь путь. Художественная л ...

Категории

- Главная

- Планирование образовательного процесса

- Индивидуальное развитие детей-сирот

- Современные технологии обучения

- Инновация и новизна в педагогике

- Самоопределение старшеклассников

- Активные методы обучения

- Педагогическая информация