Особенности социально-профессиональной адаптации детей-сирот

Временные этапы жизни ребенка, имеющего статус сироты или оставшегося без попечения родителей, можно определить следующим образом:

1. Нулевой: до определения социального статуса ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей;

2. Время пребывания в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в зависимости от типа учреждения); {LINKS}

3. Период постинтернатной жизни. Для большинства выпускников начинается в учреждениях профессионального образования. Как показывает анализ социологической, психологической литературы выделяются, хоть и условно, определенные временные этапы адаптации и социально-профессионального становления:

• период первичной адаптации – период, характеризующийся резкой сменой условий жизнедеятельности (вне стен детского дома или школы-интерната), зачастую состояниями тревожности, страха, фрустрации, приводящими к дезадаптации;

• период социально-профессиональной адаптации – привыкание к самостоятельной жизни, осознание роли студента;

• период интеграции в общество – принятие себя полноправным членом общества;

• период осознанных действий – закрепление на рабочем месте, определение и становление профессионализма, создание молодой семьи;

• период социальной стабильности – прочная семья, стабильная работа, досуговая деятельность.

Законом предусмотрен временной период - до 23 летнего возраста выпускника, в течение которого действуют социальные гарантии и льготы, а также может быть оказана помощь со стороны специалистов в постинтернатный период.

Психология формирования социально-профессиональной адаптированности в условиях интернатного учреждения позволяет рассмотреть его сущность на личном уровне как процесс интериоризации личностью процесса адаптации в совокупности ее теоретического и практического компонентов. При этом необходимость такой интериоризации на каждом из этапов формирования личности вытекает из психологической теории когнитивного диссонанса.

Педагогический анализ проблемы дает основания для построения педагогической модели социально-профессиональной адаптации выпускников-сирот, реализующей поэтапное формирование адаптированности на основе преемственности целей, содержания, организационных форм, методов.

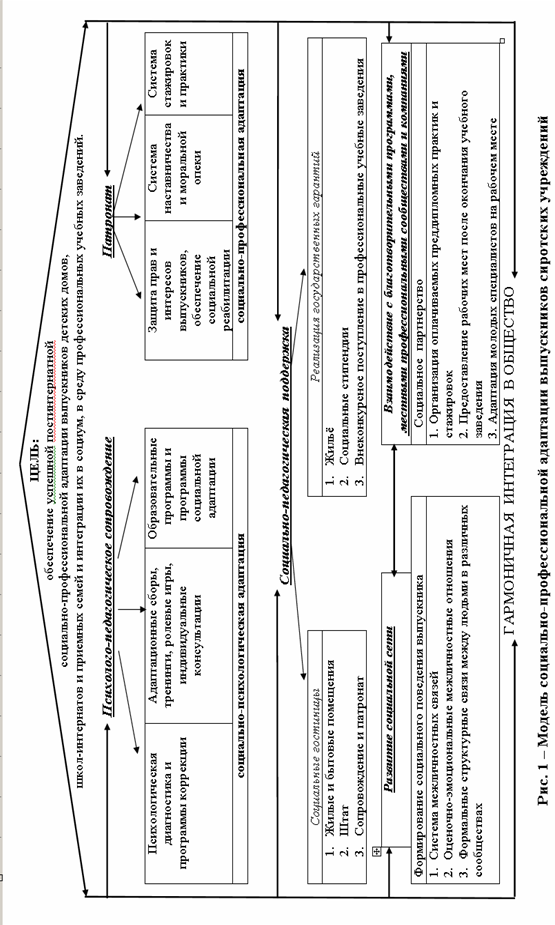

На решение данных проблем направлена разработанная нами модель социально-профессиональной адаптации выпускников-сирот (рис. 2).

В основу ее разработки положена идея создания модели интеграции в общество выпускников детских учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основанная на принципах преемственности и непрерывности их воспитания и развития в условиях, максимально приближенных к реальным условиям проживания в социуме.

Данная модель социально-профессиональной адаптации выпускников сиротских учреждений создана в целях обеспечения успешной постинтернатной интеграции воспитанников детских домов, школ-интернатов и приемных семей в среду профессиональных учебных заведений (вузы, колледжи, училища различного типа) и трудовых коллективов.

Великая педагогика:

Педагогический стиль и его влияние на межличностные отношения и

психологический климат в коллективе класса

В свое время А. С. Макаренко отмечал, что одной из главных задач педагога, воспитателя является организация детского коллектива, развитие детских органов самоуправления, создание ближайших и дальних перспектив коллективного развития, создание мажорного тона в коллективе, т.е. обеспечение психологич ...

Общение как фактор формирования личности

Изучение проблемы общения в психологии имеет свою традицию, и в отечественной психологии обычно выделяют следующие три периода разработки названной проблемы: Исследование В.М.Бехтерева – он впервые поднимает вопрос о роли общения как фактора психического развития человека о влиянии группы на индиви ...

Обучение детей ориентированию в малом пространстве

Все дети разного возраста пришли в детский сад из семей, где получили различное воспитание и имели различные умения. Практически весь первый год работы с детьми, несмотря на разницу в их возрасте, мы работали со всеми по первому уровню (см. выше). Он предусматривает развитие предметной деятельности ...

Категории

- Главная

- Планирование образовательного процесса

- Индивидуальное развитие детей-сирот

- Современные технологии обучения

- Инновация и новизна в педагогике

- Самоопределение старшеклассников

- Активные методы обучения

- Педагогическая информация